こだわりアカデミー

日本のまちの色は賑やかさや活気を感じる一方、 『騒色』の弊害もあります

環境を左右する「色」の不思議

神奈川大学人間科学部人間科学科教授

三星 宗雄 氏

みつぼし むねお

1950年福島県生まれ。74年千葉大学人文学部人文学科(心理学専攻)卒業。81年東京大学大学院人文科学研究科博士課程(心理学専門課程)単位取得退学、博士(心理学)。86年ミシガン大学Department of Ophthalmology(眼科)研究助手、87年神奈川大学外国語学部専任講師、89年同大学外国語学部助教授、95年同大学外国語学部教授。2007年同大学人間科学部教授に就任、現在に至る。主な著書に、『色の心理学』『環境色彩学の基礎』(いずれもマックローリン出版)、『色彩の快:その心理と倫理』(御茶ノ水書房)など。

2015年6月号掲載

三星 私も同じような感想を持っています。しかし、その雑多で騒々しい雰囲気を「活気」と捉えている人が多いのも事実です。例えば飲食店などでは、食欲を増す心理効果があると言われている赤や黄色がよく使われていて、それらの色がなくなると、寂れた印象を受け「この店には入りたくない」と感じてしまうこともありますよね。そういう意味で、確かに賑やかさや活気の要素は必要ですが、一方、私はこうした野放図な色の使い方には疑問を感じています。

──「活気」とみる見方がある反面、不調和や不快を感じることもあるということでしょうか。

三星 そうなんです。例えば、「音」に置き換えて考えてみてください。騒音があまりにもひどいと、大事な話や自然の音が聞こえなかったり、不快な気分になるでしょう? それと同じく、色にも「騒色」という言葉があり、それが原因で『不都合な事態』を引き起こしてしまうことがあるのです。

──「騒色」とは聞き慣れない言葉ですね。いったいどのような不都合が?

三星 まず「騒色」とは、周囲の環境に対して目立ち過ぎたり激し過ぎて、それを目にする人々に不快感を与える色彩のことを言います。そうした色がまちに溢れると、自然のこまやかな色や大事なサインを見落としてしまうことになりかねません。例えば、重要な場所へ行くための案内板や、危険を知らせる標識などがそうです。

社会問題として注目を集めた「3大騒色事件」

──難しいものですね、広告や宣伝には目立つことが最も必要な要素なのに・・・。

|

|

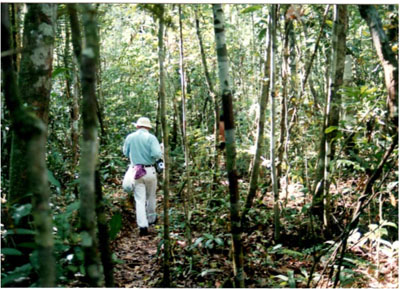

| 人工的な環境の形成には自然の色彩が根底にあることから、フィールドワークの地アマゾン河流域で調査する三星氏。同エリアで生息する虫を見て「この虫の見事な配色はまさに神業」と感想を述べたそう〈写真提供:三星宗雄氏〉 |

三星 具体的に、これまで社会問題になったことがいくつもありました。その中には、私が勝手に「3大騒色事件」と名付けたものもあります。

──え? どんな大事件が?

|

| 『色の心理学』(マックローリン出版) |

三星先生は同大学を退職されました。今後は「東京キャリコ認知科学研究所」で、実際の現場における色彩・認知の問題についてご研究を続けられます。

サイト内検索

サイト内検索