こだわりアカデミー

江戸時代に花開いたアサガオ文化。 そこには、新種誕生に情熱を傾ける 庶民の姿があったのです。

江戸のバイオテクノロジー「変化アサガオ」の不思議な世界

静岡大学名誉教授

米田 芳秋 氏

よねだ よしあき

よねだ よしあき 1932年、朝鮮平安南道生れ、山口県出身。56年、東京大学理学部生物学科卒業、59年、国立遺伝学研究所研究員。69年より静岡大学へ。教養部、理学部教授を経て、96年、名誉教授。理学博士。75年、それまで至難とされていたマルバアサガオとアサガオの種間交雑に初めて成功、「曜白アサガオ」を作り出す。97年−2003年、総研大共同研究「生物形態資料画像データベースの構築」に参加。主な著書に、『原色朝顔検索図鑑』(81年、北隆館)、『アサガオ 江戸の贈りもの−−夢から科学へ−−』(95年、裳華房)、CD-ROMに『アサガオ画像データベース』(2000年、総研大)、 近刊に『学研わくわく観察図鑑 アサガオ』(学研)。

2004年7月号掲載

珍花・奇形が続々誕生。江戸庶民の驚くべき育成方法

──いったい、どのようなアサガオが生れたのですか?

米田 それまでのアサガオは、花が青くて丸くラッパ状に咲く形が基本でしたが、台をもった花や花弁が切れているもの、縮こまって咲くものなどが出てきて、白、ピンク、紫など色鮮やかな花を咲かせました。また、葉も細長かったり、先が丸まっているものなど、実にさまざまなものが表れたのです。当時の人々は、これらを組み合せて珍しいアサガオを作り出すことを楽しんでいたようです。姿かたちを競い合う「花合せ」が開催されるなど、アサガオ文化が大きく花開きます。

|

| 「白采咲牡丹」。牡丹咲は八重咲の一種で、雄しべも雌しべも花弁状になるという複雑な形をみせる 〈写真提供:米田芳秋氏〉 |

さらに江戸末期になると、雄しべと雌しべが花弁状に変る牡丹咲きなど、一層複雑な形のアサガオが作り出されました(写真参照)。

──とてもアサガオとは思えないような変りものが作られたのですね。

それにしても、これほど変ったアサガオを、当時の人はどのような方法で育成したのですか?

米田 アサガオは種子でしか増やすことができない一年生の植物ですが、変化アサガオでは種子を作らないものが多く、牡丹咲もそうですが、その場合は遺伝子を隠し持った親(親木)を見付け、その種子を蒔いて出物を得るしかありません。例えば、采咲(さいざき)牡丹を作ろうとすると、采咲に牡丹咲を掛け合せるしかありませんが、この采咲も種子がとれないので、采咲の親木を見付ける必要があります。

──というと、当時の人々が人工的に交配していたのですか?

米田 いえ、そこまでの技術はなく、何百鉢という大量のアサガオを同じ場所で栽培し、自然交雑をしていたようです。

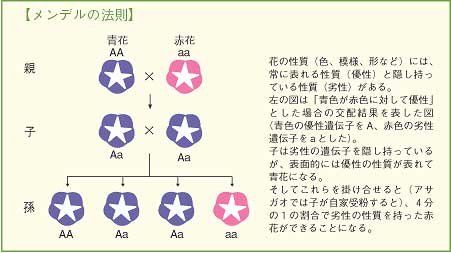

しかし、自然交雑はいつ起こるか予期できませんし、狙ったもの同士が確実に交雑するとも限りません。上手く交雑できたとしても、出物が出る確率は非常に低くなります。この確率は今でこそ「メンデルの法則」(図参照)をもとに予想できますが、江戸時代の庶民は当然知らなかったはずです。

|

|

| 『学研わくわく観察図鑑 アサガオ』(学研) |

サイト内検索

サイト内検索