こだわりアカデミー

誰でも知っている雄しべと雌しべ。でも、植物の受精のメカ ニズムについては、まだ、あまり解明されていないんです。

植物の受精のメカニズム

名古屋大学大学院理学研究科教授

東山 哲也 氏

ひがしやま てつや

1971年山形県生れ。99年東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了。理学博士。99年同大同研究科助手、2007年より現職。日本植物学会特別賞、日本学術振興会賞などを受賞。世界中の植物学者が140年にわたって探し続けてきた「花粉管誘引物質」の同定に世界で初めて成功した。専門は顕微分子生物学。生命現象の中でエキサイティングな局面の一つである生殖を達成させるために鍵となる分子情報の解明、ひいては細胞間コミュニケーションや遺伝・発生に関わるさまざまな生命普遍の機構の解明を目指している。共書に『植物の生存戦略・受精のメカニズムをとらえた!』(朝日新聞社)、『バイオサイエンス 植物の発生と形態形成』(オーム社)、『細胞生物学事典』(朝倉書店)など多数。

2010年3月号掲載

植物の受精の瞬間に何が起こっているのか?

──先生は、植物の「受精」のメカニズムに大きく関係する物質を世界で初めて発見され、また、受精の瞬間を顕微鏡写真でとらえることにも成功なさったそうですね。

そうした業績がなんと外国の有名な科学雑誌にも掲載されたのだとか。大変すばらしいことです。

|  |

| 花粉管が卵装置に入り込む瞬間の電子顕微鏡写真は、アメリカの科学雑誌「Science」の表紙を飾った(右)。また、助細胞が花粉管を誘引し、「N」を描いた画像も、イギリスの科学雑誌「nature」の表紙になった(左)〈写真提供:東山哲也氏〉 |

東山 ありがとうございます。

米国の科学雑誌『Science』2001年8月24日号と英国の科学雑誌『nature』2009年3月19日号に、それぞれ掲載されました。

──ぜひ詳しく伺いたいのですが、植物の受精は動物と違って、2つの精細胞がそれぞれ別の細胞と受精するという、大変特殊な仕組みだと聞いたことがあります。

東山 ええ、そうなんです。

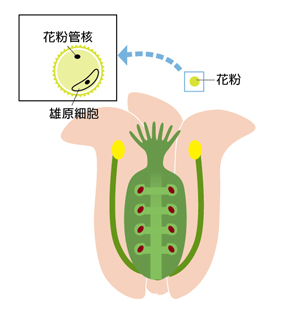

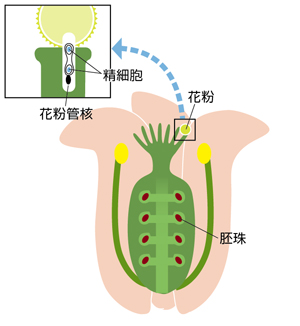

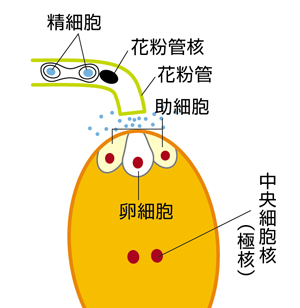

被子植物の受精は、花粉が雌しべに付くと、花粉から花粉管という細い管が雌しべの卵細胞に向かって伸び、その管の中を2個の精細胞が移動して、1つが卵細胞と、もう1つは中央細胞と受精する「重複受精」という方法なんです。

受精した卵細胞は、将来幼植物になる「胚」に、中央細胞は種子の発芽の際に養分を供給する「胚乳」になります。

| 成熟した花粉の中には、精細胞のもととなる雄原細胞と、花粉管をつくる細胞の花粉管核が入っている |

| 花粉が柱頭に付着すると、花粉管が胚珠の方に伸びていく。花粉管核に続いて雄原細胞が分裂して2個になった精細胞が胚珠に向かって移動する |

| 花粉管核は卵装置に到達すると消滅する。なお、花柱を通った花粉管でないと、助細胞から発せられる花粉管誘引物質に反応せず、卵装置に入っていかない |

| 精細胞の一つは卵細胞と受精し胚に、一つは中央細胞と受精し胚乳になる(重複受精)。胚は幼植物、胚乳は栄養分に。花粉管誘引物質は助細胞から発せられている |

──やはり不思議ですね。

しかし、そうした受精の瞬間を直接見ることは難しいのでは。

東山 おっしゃる通りです。

ですから、体外受精をさせて観察するのですが、それには卵装置も花粉管も生かした状態にしなくてはいけない。これがとても難しいことだったのです。

問題は2つありました。一つには、一般的な植物は、種子になる部分である「胚珠」に卵装置(ここでは胚嚢とよばれる雌性配偶体の意で用いる)が癒着している上、何重にも包まれています。そのため、卵装置を生きた状態で取り出すことが大変難しいのです。また、もう一つには、万が一取り出せたとしても、体外受精の場として、花粉管も卵装置もともに培養できるものをつくることが大変難しかったのです。

そのため、これまで誰も植物の受精の瞬間をとらえることができず、何が起こっているのか分りませんでした。

そこで、大学院時代からその2点を解決することを課題に、研究に打ち込んだのです。

課題解決をもたらした 「トレニア」との出会い

──それで、どのようにして卵装置を取り出すことに成功したのですか?

サイト内検索

サイト内検索