こだわりアカデミー

日本は海に囲まれた国なのに 海の中の生物について無関心過ぎますね。

魚の生活史

東海大学教授 東海大学海洋科学博物館副館長

鈴木 克美 氏

すずき かつみ

1934年静岡県生まれ。東京水産大学卒業後、江の島水族館、金沢水族館副館長を経て現在、東海大学教授、同大学海洋科学博物館副館長、同大学社会教育センター学芸文化室長。専攻は魚類生活史学。農学博士。著書に『魚は夢を見ているか』(1991年発行、丸善)は、“ヤツメウナギとウナギはどう違う”“海底に皮膚科の病院”など、50の「魚の話」が収録され、もっと魚の世界に興味を持って欲しいという鈴木氏の願望が強く込められた本である。他著に、『海べの動物』、『魚の本』、『イタリアの蛸壺』、『黒潮に生きるもの』、『ケンペルの見た巨蟹』等多数。

1992年2月号掲載

雄から雌に、雌から雄に性が変わる魚がいる

──3400種というのは、すごい数ですね。

鈴木 ええ。3400種のうち一般市場に出て来る魚は5分の1足らずの600種ですから、日本にいる魚の豊富さがおわかりになろうかと思います。一方、水族館で飼っている魚はそういうものとは違いますけど、だいたい380種くらいです。日本にいる魚全体の1割ちょっとといったところです。

そのそれぞれの魚の生活についても、われわれはあまりにも知らなさすぎると思うんです。もちろん、詳しくわかっている部分もあるのですが、例えばどういう経過で魚が一生を終わるのか、魚はどの程度のことを知っているのかなどについてはよくわからないわけです。

──そう言われてみますと、われわれは寿司屋や水族館で魚の名前は知っていても、生態についての情報や記述はあまり見かけませんね。

鈴木 例えば、性が変わる魚がいるんです。雄から雌に、雌から雄に、そして一度変わったものがまた戻るということもあるんです。

また、魚の体の中には約24時間周期の体内時計があって活動のリズムをつくっていると言われていますが、その体内時計にどの程度生活が規制されているのか、固有の生活リズムがあるのかないのかなど、海の魚についてはほとんど研究がなされていないんです。

さらに、魚でなくてクラゲとかイソギンチャクになると、生活史どころか分類学もまだまだです。研究者が少ないんです。

要するに、好奇心を持って、興味を持って勉強しようとすれば、まだまだやらなければならないことはたくさんあるし、やろうと思えばこの分野には未開のテーマが限りなくあるということです。私は、そういう意味で、この研究は奥が深いし、知的好奇心を満たす意味でもとてもいい仕事だと思っているんです。

──研究対象としては、まだまだの分野ですね。

鈴木 そうですね。例えば日本人は魚を食べることでは世界でもトップクラスの民族なんですが、魚を科学的にみるようになったのは明治維新以降です。日本魚類学会で出している魚類学雑誌にはいい研究もどんどん出てきていますけれども、残念なことに大どころの系統分類学などは外国の学者がまとめてきたんです。まだまだ外国の学者の後塵を拝している部分が多いというのが現状で、これは魚ばかりでなく、科学の歴史そのものもそうなんです。

わが国は海に囲まれている世界一の水産国で、世界一魚を食べる民族であることを考えるとちょっと残念です。早く言えばわれわれ日本人は海洋民族ではなかったということです。海を科学する眼を身に付ける時がなくて、情緒的に見てきたということが言えると思います。

ここの博物館に来られる見学者にも、魚を見てきれいだ、かわいい、不気味だ、あるいはうまそうだ、という見方をする人がほとんどですね。どこで釣れるか、刺身が何人前取れるか、と聞く人もいます。しかし、海の中でこの魚はどう暮らしているんだろう、という見方をする人はあまりいませんね。

|

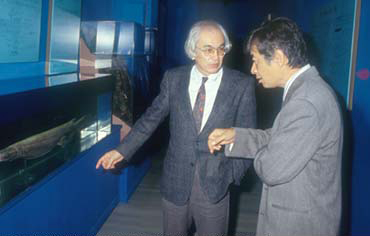

| 東海大学海洋科学博物館内にある深海ザメ「ラプカ」のコーナー |

サイト内検索

サイト内検索